Œآگl“I‚ة•Kگ{‚بPlugin‚ب‚ج‚إƒپƒ‚پB

گV‚µ‚¢ƒoپ[ƒWƒ‡ƒ“‚ح5.0‚¾‚ھپASketchUp8‚إ‚à–³ژ–‚ة“®چى‚·‚éژ–‚ًٹm”FپB

‰ك‹ژ‚ة–|–َ‚µ‚ؤ—ک—p‚µ‚ؤ‚¢‚½Plugin‚ًگVƒoپ[ƒWƒ‡ƒ“‚ة“ü‚ê‘ض‚¦Œˆ’èپI

گVƒoپ[ƒWƒ‡ƒ“‚جPlugin‚حپAژ©چ‘‚جLanguageƒtƒ@ƒCƒ‹‚ًچىگ¬‚µ‚ؤ—ک—p‚إ‚«‚éژd—l‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

ˆب‰؛‚ھپALanguageƒtƒ@ƒCƒ‹‚©‚çString‚ًƒgپ[ƒNƒ“‚·‚éƒ\پ[ƒX•”•ھ

Languageƒtƒ@ƒCƒ‹‚ً‹Lڈq‚·‚éچغپAˆب‰؛‚جƒ\پ[ƒX‚ج‹K‘¥‚ةڈ]‚¤•K—v‚ھ‚ ‚éپB

--------------------------------------------------

def deBabelizer(string="",file=nil)

string=string.to_s

unless file && FileTest.exist?(file)

return string

else ### it's perhaps translated

IO.readlines(file).each{|line|

next if line =~ /^[#]/

line.chomp! ### loose \n off end

if line =~ /[<][=][=][>]/

set = line.split("<==>")

if set[0] == string

string = set[1]

break

end

end#if

}

return string

end#if

end#def

--------------------------------------------------

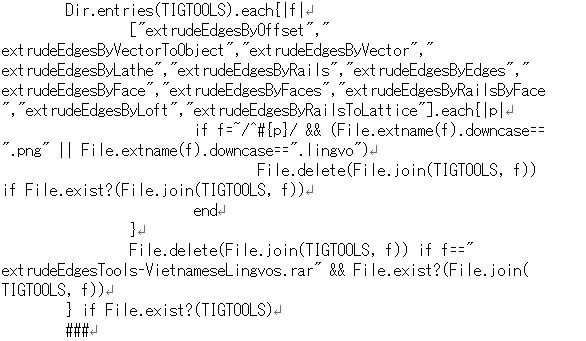

چىگ¬‚µ‚½ƒtƒ@ƒCƒ‹‚ة”؛‚¢پA•دچX‚ھ•K—v‚ة‚ب‚éƒ\پ[ƒX•”•ھ‚ج”²گˆپi‹Lژ–‚جHTMLگ§Œہ‚جٹضŒW‚إ‰و‘œپj

--------------------------------------------------

چ،Œم‚جPlugin‚à‚±‚ج•ûژ®‚ة‚µ‚ؤ‚à‚¦‚ç‚é‚ئ“ْ–{Œê‰»‚ھٹyپI

ƒZƒbƒg‚³‚ꂽLanguageƒtƒ@ƒCƒ‹‚ج’†‚ةپA‰pŒêپAƒtƒ‰ƒ“ƒXŒêپA’†چ‘Œê..‚ب‚اپAˆê•”‚جƒtƒ@ƒCƒ‹‚حڈ€”ُ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA“ْ–{Œêƒtƒ@ƒCƒ‹‚حŒ©“–‚½‚ç‚ب‚¢پB