|

ٹ¨ˆل‚¢+Œ©“–ˆل‚¢پB

ƒvƒ‰ƒOƒCƒ“‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حŒمپXژg‚¦‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚ج‚إƒپƒ‚

ƒtƒٹپ[‚إŒِٹJ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é3Dƒvƒٹƒ“ƒ^پ[‚جƒ‚ƒfƒ‹‚âƒpپ[ƒc‚ةٹض‚·‚éƒfپ[ƒ^Œ`ژ®‚ح‘ه’ï‚جڈêچ‡پuSTLپv‘®گ«پB

Œ`ڈَ•دچX‚âچؤ•زڈWژ‚ةƒXƒ€پ[ƒWƒ“ƒOپAƒ\ƒtƒgƒjƒ“ƒO‚جڈˆ—Œم‚à“ء’è‚ج•”•ھ‚ة‰—‚¢‚ؤ‚حژxڈل‚ھگ¶‚¶‚éڈêچ‡‚à‚ ‚éپB

ƒXƒ€پ[ƒWƒ“ƒO‚ئƒ\ƒtƒgƒjƒ“ƒO‚جˆل‚¢ژQڈئپF

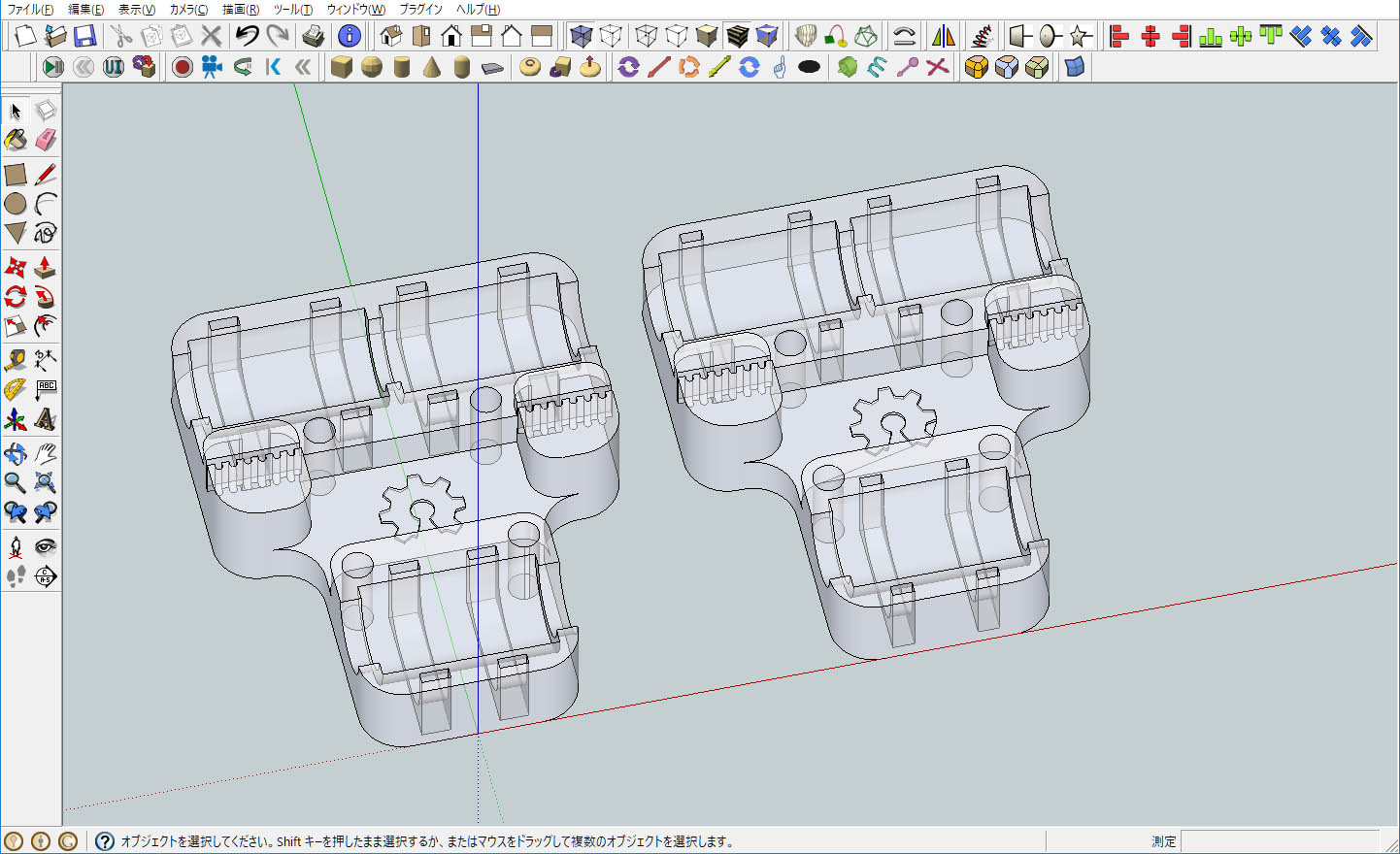

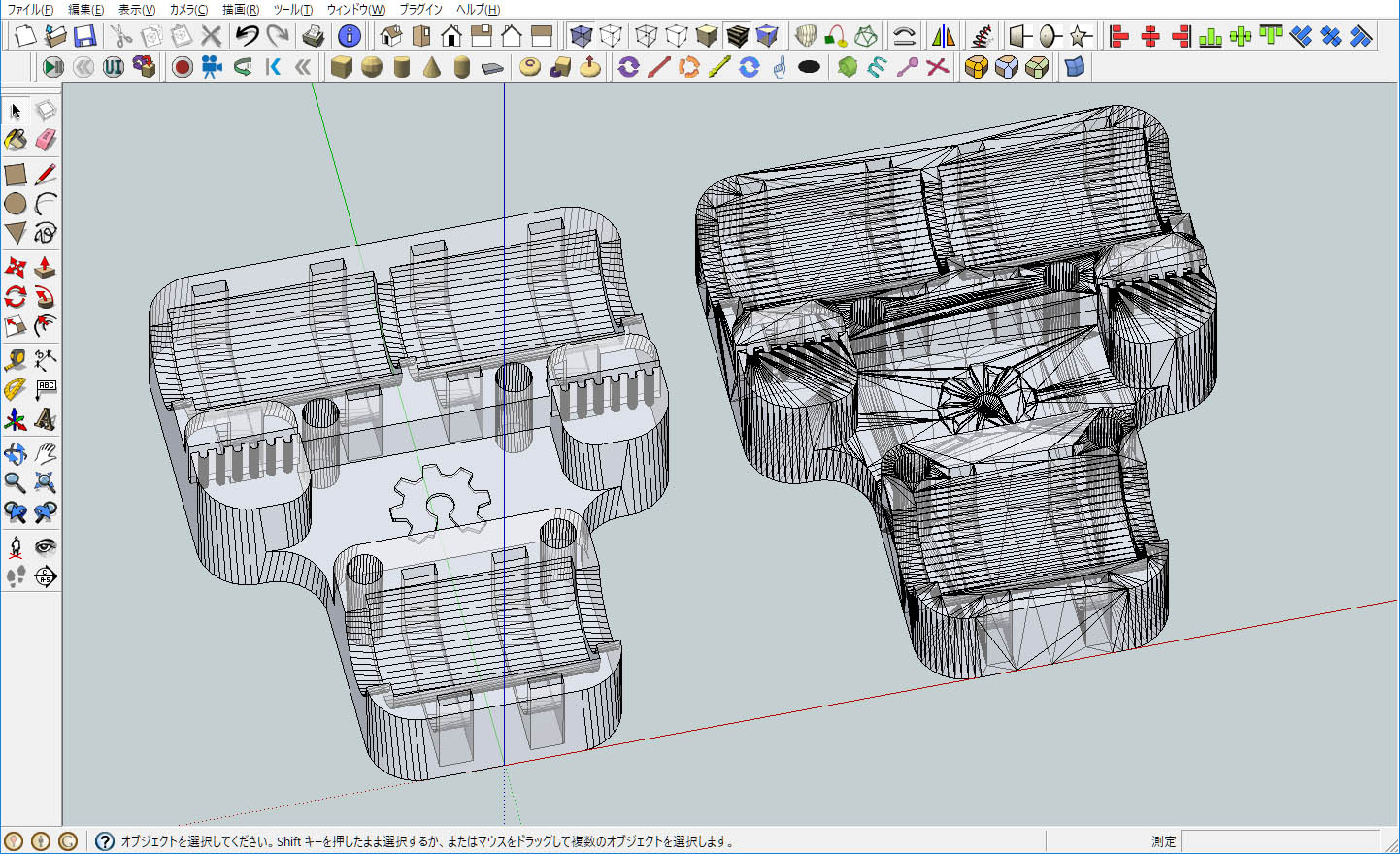

ژlٹpƒ|ƒٹƒSƒ“پiچ¶پj‚ئژOٹpƒ|ƒٹƒSƒ“‚جSTLƒfپ[ƒ^‚ًƒXƒ€پ[ƒWƒ“ƒOپAƒ\ƒtƒgƒjƒ“ƒO‚µ‚½ƒfپ[ƒ^‚ج”نٹrپB

چ¶‚ح‚·‚إ‚ة•دچXچد‚ف‚جƒ‚ƒfƒ‹‚¾‚ھپA‘o•û‚ئ‚àژ‹ٹo“I‚ةچ·‚ح‚ب‚¢

ƒXƒ€پ[ƒWƒ“ƒO‘O‚جŒ³ƒfپ[ƒ^پiچ¶‚حژlٹpƒ|ƒٹƒSƒ“‚ة•دچXچد‚فپj

Œ»چف‚جژlٹpƒ|ƒٹƒSƒ“‰»‚حژèچى‹ئپB

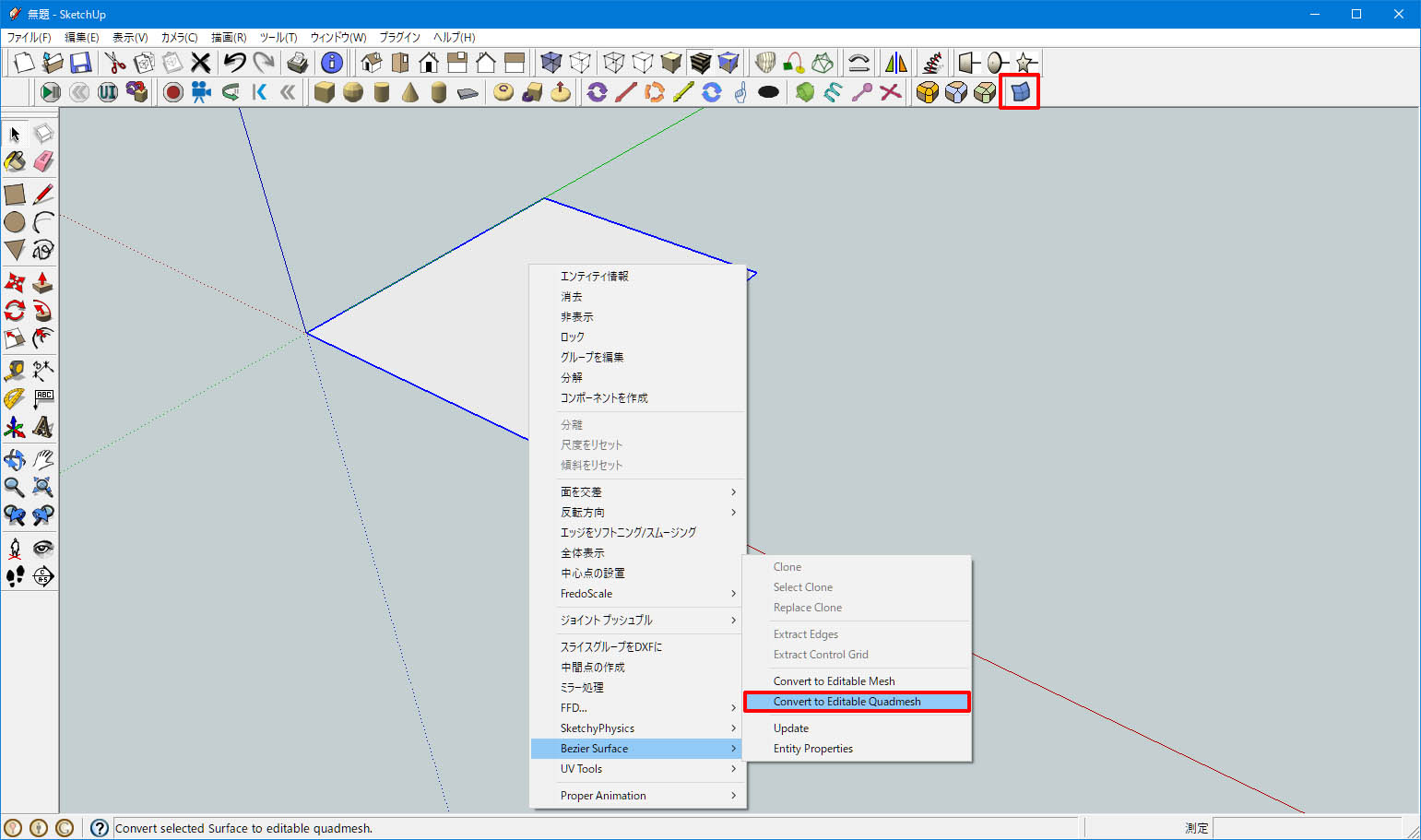

Œ‹چ\–ت“|‚إ—]Œv‚بژٹش‚àڈء”ï‚·‚邽‚كژOٹpƒ|ƒٹƒSƒ“‚ًژlٹpƒ|ƒٹƒSƒ“‚ة•دٹ·‚µ‚ؤ‚‚ê‚éSketchUp‚جƒvƒ‰ƒOƒCƒ“‚ًŒںچُپB

‚إپAŒ©“–ˆل‚¢‚جƒvƒ‰ƒOƒCƒ“‚ً”Œ©پB

Œ©“–ˆل‚¢‚جŒ´ˆِ‚ئ‚ب‚ء‚½ƒLپ[ƒڈپ[ƒhپB

ژlٹpƒ|ƒٹƒSƒ“‰»‚حٹY“–ƒvƒ‰ƒOƒCƒ“‚إ•زڈWژ‚ج‚ف

Free”إ‚ئ‚ب‚ء‚½چ،‚حˆê•”‚جƒvƒچƒWƒFƒNƒg‚ھ”pژ~‚³‚êƒ|ƒbƒvƒAƒbƒv‚³‚ê‚éƒRƒ}ƒ“ƒh‚ھ‰و‘œ‚ئˆظ‚ب‚éپB

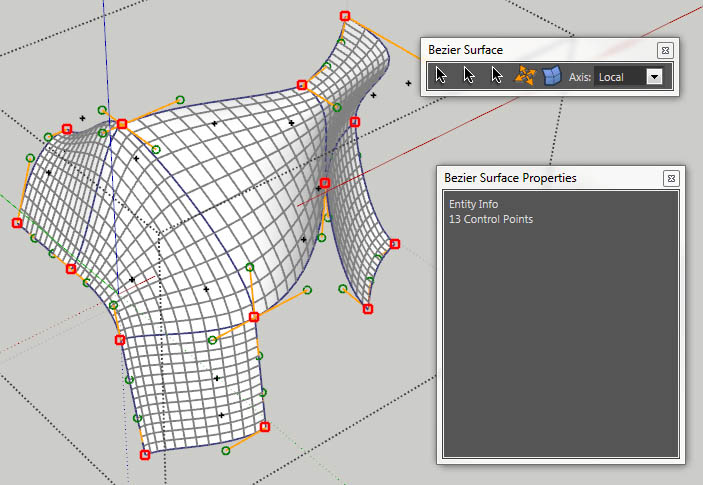

Bezier Surfaceپ@‚±‚ê‚حŒمپXژg‚¦‚»‚¤پI

|