|

‚R•ھƒ‚ƒfƒٹƒ“ƒOپB

•œڈK‚ًŒ“‚ث‚½—ûڈKچى•i‚ب‚ج‚إپA“ء‚ةگà–¾–³‚µپB

پyچى‹ئژèڈ‡پz

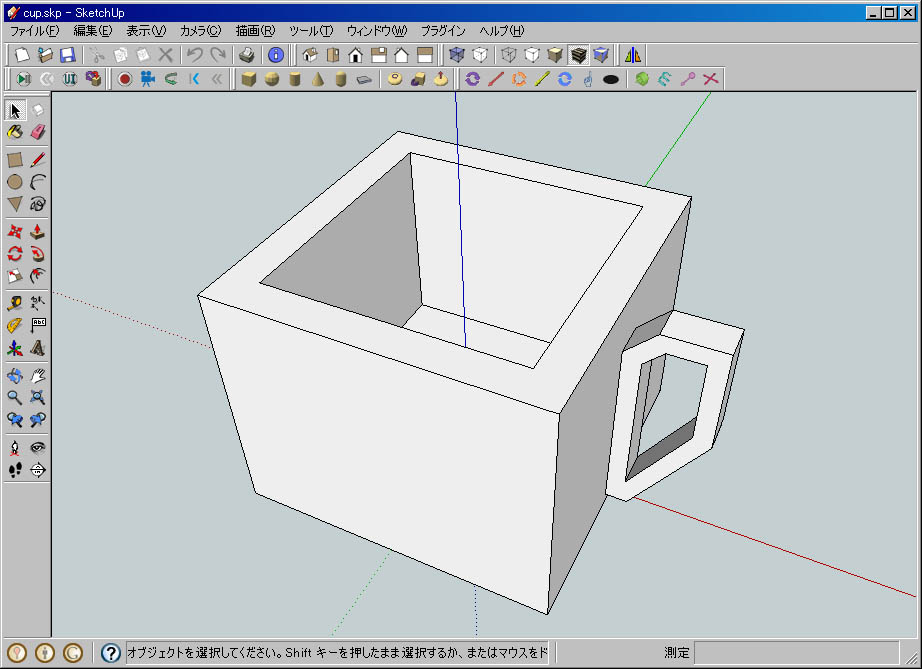

SketchUp‚إٹ®گ¬ƒCƒپپ[ƒW‚ً—\‘z‚µ‚آ‚آپAگ”•ھ’ِ“xƒ‚ƒfƒٹƒ“ƒOپB

پi’P‚ةپA” ‚ئپAژو‚ءژè•”•ھ‚حڈ¬‚³‚¢” ‚ًچى‚èپAٹp‚ً“K“–‚ةƒJƒbƒg‚µ‚½‚¾‚¯پBپj

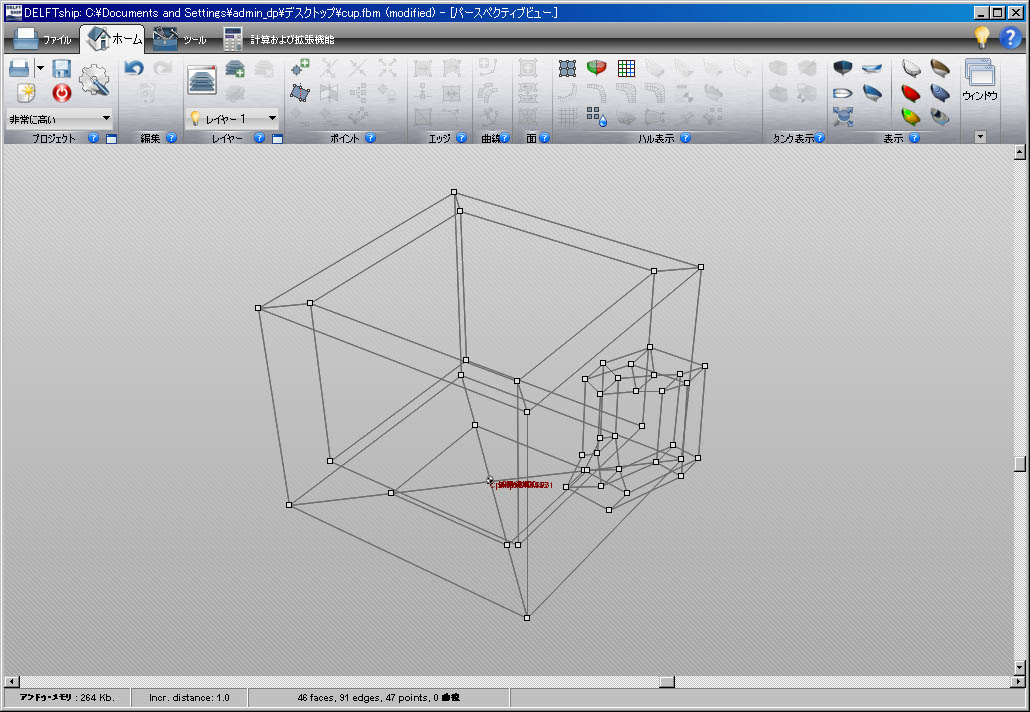

پuVRML1.0پv‚ةƒRƒ“ƒoپ[ƒg‚µپADELFTship‚إƒCƒ“ƒ|پ[ƒg‚µ‚½ŒمپAژو‚ءژè‚جŒ`‚ًڈ‚µگ®‚¦پAٹ®گ¬پB

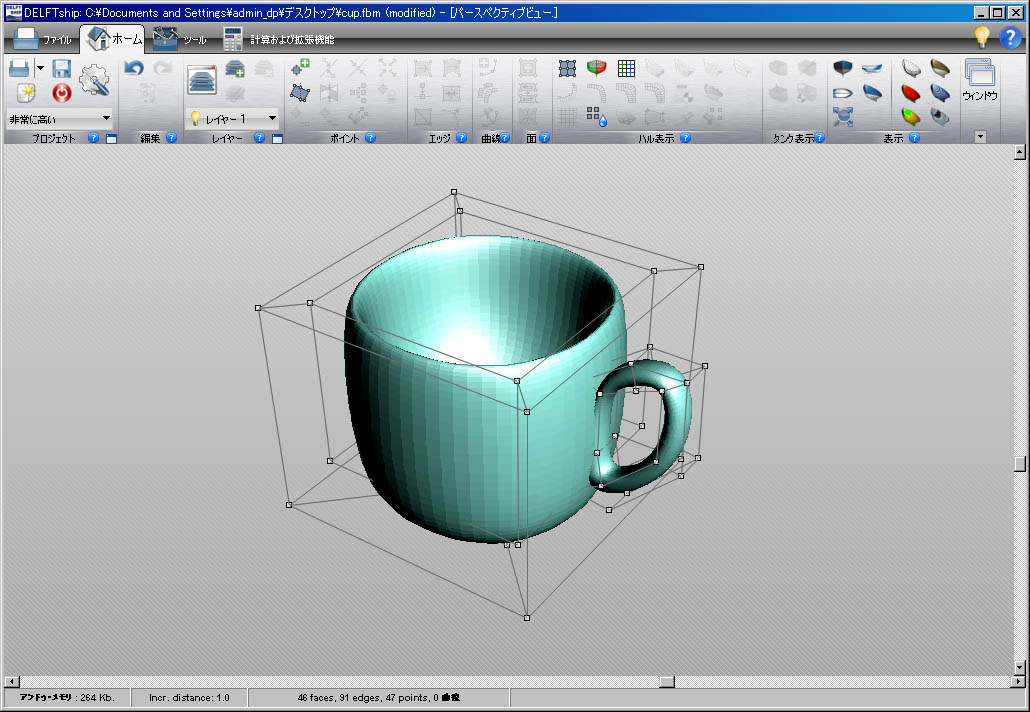

‚±‚ج’ِ“x‚جƒ‚ƒfƒ‹‚¾‚ئپAگ\‚µ–َ–³‚¢‚ظ‚ا‰½‚à‚µ‚ب‚‚ؤ‚¢‚¢پB

ƒpپ[ƒc‚حپA–{‘ج‚ئژو‚ءژè‚ج” 2‚آپB

“ا‚فچ‚ٌ‚إژOٹpƒ|ƒٹƒSƒ“‚جژخ‚كƒGƒbƒW‚ًƒJƒbƒgپI

ژو‚ءژè‚ًڈ‚µ‚¾‚¯گ®Œ`‚µ‚ؤٹ®گ¬پB

پ¦“Y•tƒtƒ@ƒCƒ‹‚حپADELFTship‚جƒfپ[ƒ^پB

‚ظ‚ع‰½‚à‚µ‚ؤ‚ب‚¢پB

’ê‚ج•”•ھ‚¾‚¯ژخ‚كƒGƒbƒW‚ًژc‚µ‚ؤ‚ ‚é‚ج‚ح•½‚ç‚ة‚·‚邽‚كپB

‚±‚جŒمپA3Dƒvƒٹƒ“ƒ^پ[—p‚ةژdڈم‚°‚é‚ب‚çچؤ“xSketchUp‚ة“ا‚فچ‚فپA“à•”Œًچ·‚ًژو‚èڈœ‚•K—v‚ھ‚ ‚éپB

پi3Dƒvƒٹƒ“ƒ^پ[—p‚ةپAnetfabb‚إپAƒtƒٹپ[‚إڈˆ—‚µ‚ؤ‚‚ê‚éƒTƒCƒg‚à‚ ‚éپBپj

‚±‚جƒJƒbƒv‚ًچX‚ةچוھ‰»‚µ‚ؤپuSketchUpپv—p‚ة•غ‘¶‚µ‚½ƒ‚ƒfƒ‹ƒfپ[ƒ^‚à“Y•tپBپi ’ê‚ھڈ‚µŒْ‚©‚ء‚½‚و‚¤‚¾پBپj

DELFTship722‚جƒoپ[ƒWƒ‡ƒ“‚إ“ا‚فچ‚ٌ‚¾ƒJƒbƒvپB

گVƒoپ[ƒWƒ‡ƒ“‚¾‚¯‚ ‚ء‚ؤپA‹à‘®‚جƒ}ƒbƒsƒ“ƒO‚ھمY—ي‚¾پB

پi‚±‚جƒ‚ƒfƒ‹‚ح3Dƒvƒٹƒ“ƒ^پ[—p‚ةچإڈIڈˆ—‚µ‚½‚à‚جپj

“Y•tƒtƒ@ƒCƒ‹

|