|

’ْ‚ك‚جˆ«‚¢گ«•ھ‚ھپA‰ں“ü‚ê‚ج‰œ‚ةڈ\گ””N‚à‘O‚ة‰ں‚µچ‚ٌ‚إ•ْ’u‚µ‚ؤ‚¢‚½ƒpپ[ƒc‚ًژv‚¢ڈo‚µپA‚آ‚¢‚ة’T‚µ“–‚ؤ‚½پIپB

‰½‚ئپIپA‘دˆ³‚حˆظ‚ب‚é‚ھپA‘م‘ض‚إژg‚¦‚éƒpپ[ƒc‚ھŒ©ژ–‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚éپB

ڈˆ•ھ‚ً–Y‚ꂽƒpپ[ƒc‚ھپA“V‚جŒb‚ف‚ئ‚ب‚ء‚ؤŒ»‚ꂽپB

Œم‚ح‚à‚¤پAˆê–عژU‚ةڈC—‚ة‘–‚邵‚©–³‚¢پB

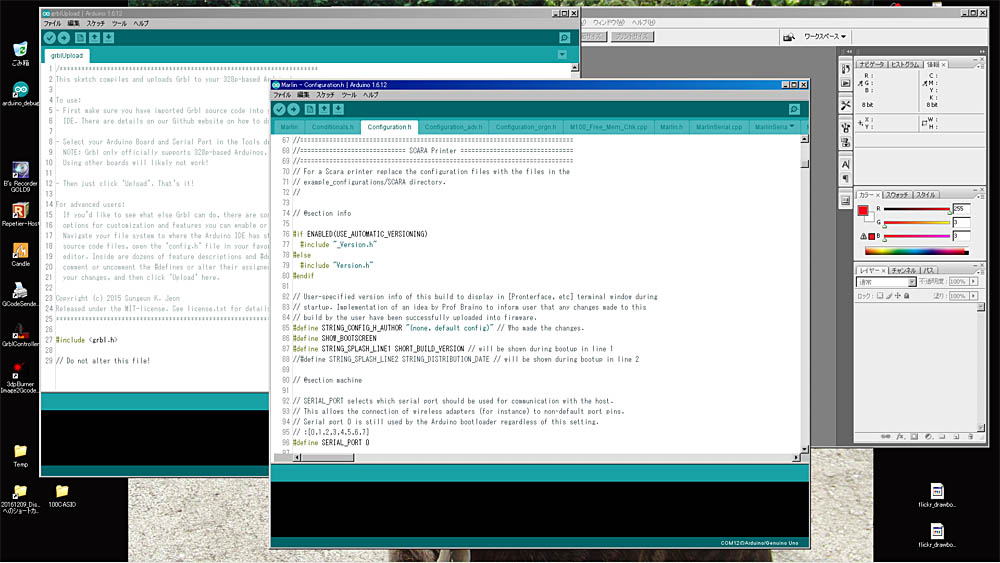

کVٹل‚ًƒ‹پ[ƒy‚إ•â‚¢‚آ‚آپAƒpپ[ƒc‚جژو‚è‘ض‚¦‚ھٹ®—¹پB

‹C‚ھ‚آ‚¯‚خ‚à‚¤گ[–é2ژ”¼پB

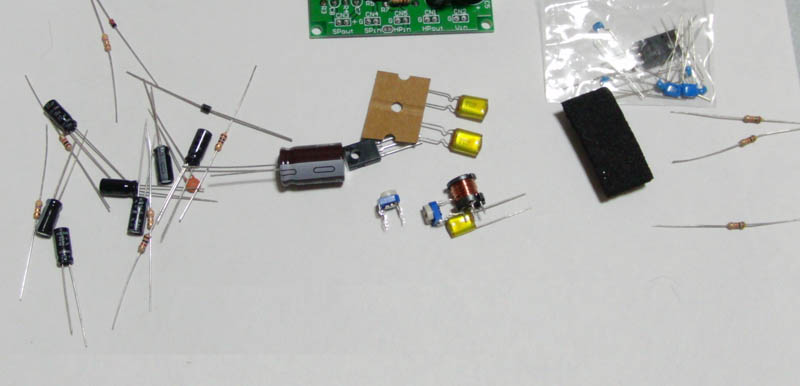

پy‰ں“ü‚ê‚إ–°‚ء‚ؤ‚¢‚½ƒpپ[ƒc”Œ©پIپzپ@

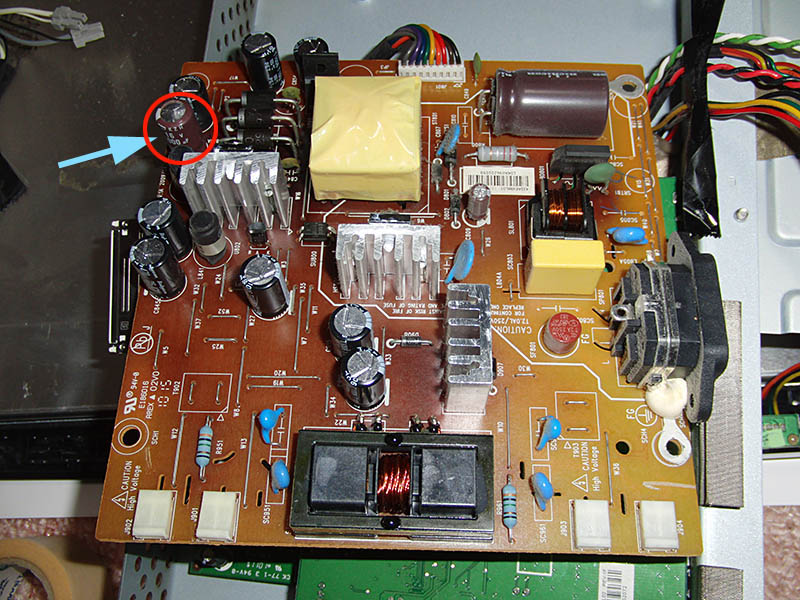

پy–â‘è‚جƒPƒ~ƒRƒ“پB‚à‚¤پA"’m‚éگl‚¼’m‚é"پEپE‚بƒpپ[ƒcپBپz

پyƒpƒ“ƒN‚µ‚½ƒRƒ“ƒfƒ“ƒTپu1000ƒتF16vپv‚ًپu1000ƒت35vپv‚ةژو‚è‘ض‚¦پAŒ©ژ–•œٹˆپBپz

پ@پھ‚¢‚آ‚à‚ا‚¨‚è‚ج‰و–ت‚ھ•œٹˆپBٹµ‚ꂽƒTƒCƒY‚إŒ©‚â‚·‚¢پB

ٹ®‘S‚ةڈ‰ٹْ‚جگف’è‚ة–ك‚ء‚½‚½‚كپAگF’²‚â‰وژ؟‚جچؤ’²گ®‚ًژ{‚µپAŒ³‚جڈَ‘ش‚ة–ك‚·ژ–‚ھڈo—ˆ‚½پB

ˆêڈTٹش‚ش‚è‚جچؤ‰ï‚ھ–‚ة‰ù‚©‚µ‚¢پB

ڈC—ڈo—ˆ‚ب‚¢‚ـ‚ـٹW‚ً•آ‚ك‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚©‚ء‚½پAژد‚¦گط‚ç‚ب‚¢ژv‚¢‚à‚±‚ê‚إ•¥گ@ڈo—ˆ‚½پB

|