”j‘¹‚µ‚ؤ“’…‚µ‚½پuLCDپv‚ًˆّ‚«ڈo‚µ‚ة‚»‚ج‚ـ‚ـ•ْ’u‚µ‚ؤ‚ ‚ء‚½‚½‚كپA‚¾‚ٌ‚¾‚ٌ‚ئژè‹·‚ة‚ب‚èپA—ک—p‚·‚é•ûŒü‚ةٹپ‚ًگط‚ء‚½پB

‚ـ‚¸‚حٹî”آ‚ھƒVƒ‡پ[ƒg‚µ‚ب‚¢’ِ“x‚جٹبˆصƒPپ[ƒX‚ًƒvƒٹƒ“ƒgپB

ژں‚ة‚±‚ê‚ـ‚إ—ک—p‚µ‚ؤ‚«‚½پuSprinterپv‚©‚çپAƒJƒi•\ژ¦‚ًƒTƒ|پ[ƒg‚µ‚½پuMerlinپv‚ضپuFirmwareپv‚جچع‚¹ٹ·‚¦پB

پuMerlinپv‚إ‚ج•دچX‰سڈٹ‚ھ‘½‚‚ؤپAƒ`ƒFƒbƒNکR‚ê‚ة‹C‚أ‚©‚¸ƒzپ[ƒ€ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“‚ض“®چى‚³‚¹‚½ڈuٹشپA"ƒuƒqپ[ƒ“پI"‚ئŒ¾‚¤پA“–‚ؤ‚آ‚¯‚ھ‚ـ‚µ‚¢ˆظڈي‰¹‚ئ‚ئ‚à‚ةZژ²‚ئXژ²‚ھچ‚‘¬‚إˆع“®‚µپAƒXƒgƒbƒv‚·‚é‚ب‚ا‚جƒgƒ‰ƒuƒ‹‚à•،گ”‰ٌپB

Œ»چفپA–³ژ–‚ةچى‹ئ‚ًڈI‚¦پAƒvƒٹƒ“ƒg‚ھچؤٹJ‚³‚ꂽپB

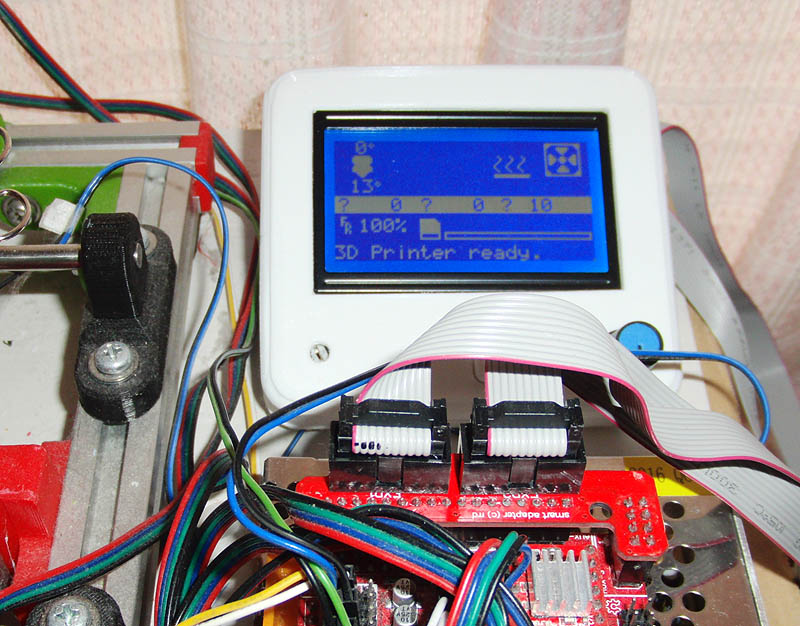

پyLCDƒpƒڈپ[ONپz

پy–³ژ–‚ةƒJƒi‚إ•\ژ¦‚³‚ꂽپz

LCD‚ة•\ژ¦‚³‚ê‚éƒJƒiƒپƒjƒ…پ[‚جˆê——‚ً‰؛‚ةŒf‚°‚ؤ‚ف‚½پB

Œ‹چ\‚ ‚é‚à‚ٌ‚¾‚ئٹضگS‚·‚邱‚ئ•p‚èپB

----------------------------------------------------

// "ƒJپ[ƒhƒKƒ\ƒEƒjƒ…ƒEƒTƒŒƒ}ƒVƒ^" ("Card inserted")

// "ƒJپ[ƒhƒKƒAƒٹƒ}ƒZƒ“" ("Card removed")

// Max length 8 characters

// "ƒپƒCƒ“" ("Main")

// "ƒWƒhƒEƒJƒCƒV" ("Autostart")

// "ƒ‚پ[ƒ^پ[ƒfƒ“ƒQƒ“ ƒIƒt" ("Disable steppers")

// "ƒQƒ“ƒeƒ“ƒtƒbƒL" ("Auto home")

// "XƒWƒN ƒQƒ“ƒeƒ“ƒtƒbƒL" ("Home X")

// "YƒWƒN ƒQƒ“ƒeƒ“ƒtƒbƒL" ("Home Y")

// "ZƒWƒN ƒQƒ“ƒeƒ“ƒtƒbƒL" ("Home Z")

// "ƒQƒ“ƒeƒ“ƒtƒbƒLƒ`ƒ…ƒE" ("Homing XYZ")

// "ƒŒƒxƒٹƒ“ƒOƒJƒCƒV" ("Click to Begin")

// "ƒcƒMƒmƒ\ƒNƒeƒCƒeƒ“ƒw" ("Next Point")

// "ƒŒƒxƒٹƒ“ƒOƒJƒ“ƒٹƒ‡ƒE" ("Leveling Done!")

// "ƒgƒٹƒ„ƒپ" ("Cancel")

// "ƒLƒWƒ…ƒ“ƒIƒtƒZƒbƒgƒZƒbƒeƒC" ("Set home offsets")

// "ƒIƒtƒZƒbƒgƒKƒeƒLƒˆƒEƒTƒŒƒ}ƒVƒ^" ("Offsets applied")

// "ƒLƒWƒ…ƒ“ƒZƒbƒg" ("Set origin")

// "PLA ƒˆƒlƒc" ("Preheat PLA")

// "PLA ƒXƒxƒeƒˆƒlƒc" (" All")

// "PLA ƒxƒbƒhƒˆƒlƒc" (" Bed")

// "ƒZƒbƒeƒC" (" conf")

// "ABS ƒˆƒlƒc" ("Preheat ABS")

// "ABS ƒXƒxƒeƒˆƒlƒc" (" All")

// "ABS ƒxƒbƒhƒˆƒlƒc" (" Bed")

// "ƒZƒbƒeƒC" (" conf")

// "ƒJƒlƒcƒeƒCƒV" ("Cooldown")

// "ƒfƒ“ƒQƒ“ ƒIƒ“" ("Switch power on")

// "ƒfƒ“ƒQƒ“ ƒIƒt" ("Switch power off")

// "ƒIƒVƒ_ƒV" ("Extrude")

// "ƒqƒLƒRƒ~ƒZƒbƒeƒC" ("Retract")

// "ƒWƒNƒCƒhƒE" ("Move axis")

// "ƒxƒbƒhƒŒƒxƒٹƒ“ƒO" ("Level bed")

// "XƒWƒN ƒCƒhƒE" ("Move X")

// "YƒWƒN ƒCƒhƒE" ("Move Y")

// "ZƒWƒN ƒCƒhƒE" ("Move Z")

// "ƒGƒNƒXƒgƒ‹پ[ƒ_پ[" ("Extruder")

// "0.1mm ƒCƒhƒE" ("Move 0.1mm")

// " 1mm ƒCƒhƒE" ("Move 1mm")

// " 10mm ƒCƒhƒE" ("Move 10mm")

// "ƒ\ƒNƒh" ("Speed")

// "ZƒIƒtƒZƒbƒg" ("Bed Z")

// "ƒmƒYƒ‹" ("Nozzle")

// "ƒxƒbƒh" ("Bed")

// "ƒtƒ@ƒ“ƒ\ƒNƒh" ("Fan speed")

// "ƒgƒVƒ…ƒcƒٹƒ‡ƒE" ("Flow")

// "ƒZƒCƒMƒ‡" ("Control")

// " ƒTƒCƒeƒC" (" Min")

// " ƒTƒCƒRƒE" (" Max")

// " ƒtƒ@ƒNƒ^پ[" (" Fact")

// "ƒWƒhƒEƒIƒ“ƒhƒZƒCƒMƒ‡" ("Autotemp")

// "ƒWƒhƒEƒIƒ“ƒh" ("Autotemp")

// "ƒIƒ“ " ("On ")

// "ƒIƒt " ("Off")

// "ƒZƒ“ƒ^ƒN" ("Select")

// "ƒJƒ\ƒNƒh mm/s2" ("Accel")

// "XƒWƒN ƒ„ƒNƒh mm/s" ("Vx-jerk")

// "YƒWƒN ƒ„ƒNƒh mm/s" ("Vy-jerk")

// "ZƒWƒN ƒ„ƒNƒh mm/s" ("Vz-jerk")

// "ƒGƒNƒXƒgƒ‹پ[ƒ_پ[ ƒ„ƒNƒh" ("Ve-jerk")

// "ƒTƒCƒ_ƒCƒIƒNƒٹƒ\ƒNƒh " ("Vmax ")

// "ƒTƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒNƒٹƒ\ƒNƒh" ("Vmin")

// "ƒTƒCƒVƒ‡ƒEƒCƒhƒEƒ\ƒNƒh" ("VTrav min")

// "ƒTƒCƒ_ƒCƒJƒ\ƒNƒh " ("Amax ")

// "ƒJƒ\ƒNƒh" ("Accel")

// "XYƒWƒN ƒ„ƒNƒh" ("Vx-jerk")

// "XYƒWƒN ƒ„ƒNƒh" ("Vy-jerk")

// "ZƒWƒN ƒ„ƒNƒh" ("Vz-jerk")

// "E ƒ„ƒNƒh" ("Ve-jerk")

// "maxƒIƒNƒٹƒ\ƒNƒh" ("Vmax ")

// "minƒIƒNƒٹƒ\ƒNƒh" ("Vmin")

// "minƒCƒhƒEƒ\ƒNƒh" ("VTrav min")

// "maxƒJƒ\ƒN " ("Amax ")

// "ƒqƒLƒRƒ~ƒJƒ\ƒNƒh" ("A-retract")

// "ƒCƒhƒEƒJƒ\ƒNƒh" ("A-travel")

// "ƒIƒ“ƒh" ("Temperature")

// "ƒEƒSƒLƒZƒbƒeƒC" ("Motion")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒg" ("Filament")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒ`ƒ‡ƒbƒPƒC" ("Fil. Dia.")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒPƒC" ("Fil. Dia.")

// "LCDƒRƒ“ƒgƒ‰ƒXƒg" ("LCD contrast")

// "ƒپƒ‚ƒٹƒwƒJƒNƒmƒE" ("Store memory")

// "ƒپƒ‚ƒٹƒJƒ‰ƒˆƒ~ƒRƒ~" ("Load memory")

// "ƒZƒbƒeƒCƒٹƒZƒbƒg" ("Restore failsafe")

// "ƒٹƒtƒŒƒbƒVƒ…" ("Refresh")

// "ƒWƒ‡ƒEƒzƒEƒKƒپƒ“" ("Info screen")

// "ƒWƒ…ƒ“ƒrƒZƒbƒeƒC" ("Prepare")

// "ƒ`ƒ‡ƒEƒZƒC" ("Tune")

// "ƒCƒ`ƒWƒeƒCƒV" ("Pause print")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒTƒCƒJƒC" ("Resume print")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒeƒCƒV" ("Stop print")

// "SDƒJپ[ƒhƒJƒ‰ƒvƒٹƒ“ƒg" ("Print from SD")

// "SDƒJپ[ƒhƒKƒAƒٹƒ}ƒZƒ“" ("No SD card")

// "ƒLƒ…ƒEƒV" ("Sleep...")

// "ƒVƒoƒ‰ƒNƒIƒ}ƒ`ƒNƒ_ƒTƒC" ("Wait for user...")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒTƒCƒJƒC" ("Resuming print")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒKƒ`ƒ…ƒEƒVƒTƒŒƒ}ƒVƒ^" ("Print aborted")

// "ƒEƒSƒLƒ}ƒZƒ“" ("No move.")

// "ƒqƒWƒ‡ƒEƒeƒCƒV" ("KILLED. ")

// "ƒeƒCƒVƒVƒ}ƒVƒ^" ("STOPPED. ")

// "ƒqƒLƒRƒ~ƒٹƒ‡ƒE mm" ("Retract mm")

// "ƒqƒLƒRƒ~ƒٹƒ‡ƒES mm" ("Swap Re.mm")

// "ƒqƒLƒRƒ~ƒ\ƒNƒh mm/s" ("Retract V")

// "ƒmƒYƒ‹ƒ^ƒCƒq mm" ("Hop mm")

// "ƒzƒVƒ‡ƒEƒٹƒ‡ƒE mm" ("UnRet +mm")

// "ƒzƒVƒ‡ƒEƒٹƒ‡ƒES mm" ("S UnRet+mm")

// "ƒzƒVƒ‡ƒEƒ\ƒNƒh mm/s" ("UnRet V")

// "ƒqƒLƒRƒ~ƒٹƒ‡ƒE" ("Retract mm")

// "ƒqƒLƒRƒ~ƒٹƒ‡ƒES" ("Swap Re.mm")

// "ƒqƒLƒRƒ~ƒ\ƒNƒh" ("Retract V")

// "ƒmƒYƒ‹ƒ^ƒCƒq" ("Hop mm")

// "ƒzƒVƒ‡ƒEƒٹƒ‡ƒE" ("UnRet +mm")

// "ƒzƒVƒ‡ƒEƒٹƒ‡ƒES" ("S UnRet+mm")

// "ƒzƒVƒ‡ƒEƒ\ƒNƒh" ("UnRet V")

// "ƒWƒhƒEƒqƒLƒRƒ~" ("AutoRetr.")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒRƒEƒJƒ“" ("Change filament")

// "SDƒJپ[ƒhƒTƒCƒˆƒ~ƒRƒ~" ("Init. SD card")

// "SDƒJپ[ƒhƒRƒEƒJƒ“" ("Change SD card")

// "Zƒvƒچپ[ƒu ƒxƒbƒhƒKƒC" ("Z probe out. bed")

// "BLTouch ƒWƒRƒVƒ“ƒ_ƒ“" ("BLTouch Self-Test")

// "BLTouch ƒZƒ‹ƒtƒeƒXƒg" ("BLTouch Self-Test")

// "BLTouch ƒٹƒZƒbƒg" ("Reset BLTouch")

// "ƒTƒLƒj" ("Home") // Used as MSG_HOME " " MSG_X MSG_Y MSG_Z " " MSG_FIRST

// "ƒ’ƒtƒbƒLƒTƒZƒeƒNƒ_ƒTƒC" ("first")

// "ƒ’ƒtƒbƒLƒTƒZƒˆ" ("first")

// "ZƒIƒtƒZƒbƒg" ("Z Offset")

// "XƒWƒN ƒrƒhƒE" ("Babystep X")

// "YƒWƒN ƒrƒhƒE" ("Babystep Y")

// "ZƒWƒN ƒrƒhƒE" ("Babystep Z")

// "ƒCƒhƒEƒQƒ“ƒJƒCƒPƒ“ƒ`ƒLƒmƒE" ("Endstop abort")

// "ƒCƒhƒEƒQƒ“ƒJƒCƒPƒ“ƒ`" ("Endstop abort")

// "ƒJƒlƒcƒVƒbƒpƒC" ("Heating failed")

// "ƒGƒ‰پ[:ƒWƒ‡ƒEƒ`ƒ‡ƒEƒTپ[ƒ~ƒXƒ^پ[ƒLƒmƒE" ("Err: REDUNDANT TEMP")

// "ƒGƒ‰پ[:ƒWƒ‡ƒEƒ`ƒ‡ƒEƒTپ[ƒ~ƒXƒ^" ("Err: REDUNDANT TEMP")

// "ƒlƒcƒ{ƒEƒ\ƒE" ("THERMAL RUNAWAY")

// "ƒGƒ‰پ[:ƒTƒCƒRƒEƒIƒ“ƒ`ƒ‡ƒEƒJ" ("Err: MAXTEMP")

// "ƒGƒ‰پ[:ƒTƒCƒeƒCƒIƒ“ƒ~ƒ}ƒ“" ("Err: MINTEMP")

// "ƒGƒ‰پ[:ƒxƒbƒh ƒTƒCƒRƒEƒIƒ“ƒ`ƒ‡ƒEƒJ" ("Err: MAXTEMP BED")

// "ƒGƒ‰پ[:ƒxƒbƒh ƒTƒCƒeƒCƒIƒ“ƒ~ƒ}ƒ“" ("Err: MINTEMP BED")

// "ƒGƒ‰پ[:ƒxƒbƒh ƒTƒCƒRƒEƒIƒ“" ("Err: MAXTEMP BED")

// "ƒGƒ‰پ[:ƒxƒbƒh ƒTƒCƒeƒCƒIƒ“" ("Err: MINTEMP BED")

// "ƒTƒLƒj XY ƒ’ƒtƒbƒLƒTƒZƒeƒNƒ_ƒTƒC" or "ƒTƒLƒj XY ƒ’ƒtƒbƒLƒTƒZƒˆ" ("G28 Z Forbidden")

// "ƒvƒٹƒ“ƒ^پ[ƒnƒeƒCƒVƒVƒ}ƒVƒ^" ("PRINTER HALTED")

// "ƒٹƒZƒbƒgƒVƒeƒNƒ_ƒTƒC" ("Please reset")

// One character only

// One character only

// One character only

// "ƒJƒlƒcƒ`ƒ…ƒE" ("Heating...")

// "ƒJƒlƒcƒJƒ“ƒٹƒ‡ƒE" ("Heating done.")

// "ƒxƒbƒh ƒJƒlƒcƒ`ƒ…ƒE" ("Bed Heating.")

// "ƒxƒbƒh ƒJƒlƒcƒJƒ“ƒٹƒ‡ƒE" ("Bed done.")

// "ƒfƒ‹ƒ^ ƒRƒEƒZƒC" ("Delta Calibration")

// "XƒWƒN ƒRƒEƒZƒC" ("Calibrate X")

// "YƒWƒN ƒRƒEƒZƒC" ("Calibrate Y")

// "ZƒWƒN ƒRƒEƒZƒC" ("Calibrate Z")

// "ƒ`ƒ…ƒEƒVƒ“ ƒRƒEƒZƒC" ("Calibrate Center")

// "ƒRƒmƒvƒٹƒ“ƒ^پ[ƒjƒcƒCƒe" ("About Printer")

// "ƒvƒٹƒ“ƒ^پ[ƒWƒ‡ƒEƒzƒE" ("Printer Info")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒWƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒE" ("Printer Stats")

// "ƒZƒCƒMƒ‡ƒPƒCƒWƒ‡ƒEƒzƒE" ("Board Info")

// "ƒTپ[ƒ~ƒXƒ^پ[" ("Thermistors")

// "ƒGƒNƒXƒgƒ‹پ[ƒ_پ[ƒXƒE" ("Extruders")

// "ƒ{پ[ƒŒپ[ƒg" ("Baud")

// "ƒvƒچƒgƒRƒ‹" ("Protocol")

// "ƒLƒ‡ƒEƒ^ƒCƒiƒCƒVƒ‡ƒEƒپƒC ƒIƒ“" ("Case light on")

// "ƒLƒ‡ƒEƒ^ƒCƒiƒCƒVƒ‡ƒEƒپƒC ƒIƒt" ("Case light off")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒXƒE" ("Print Count")

// "ƒJƒ“ƒٹƒ‡ƒEƒXƒE" ("Completed")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒWƒJƒ“ƒ‹ƒCƒPƒC" ("Total print time")

// "ƒTƒCƒ`ƒ‡ƒEƒvƒٹƒ“ƒgƒWƒJƒ“" ("Longest job time")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒVƒˆƒEƒٹƒ‡ƒEƒ‹ƒCƒPƒC" ("Extruded total")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒ\ƒEƒVƒˆƒEƒٹƒ‡ƒE" ("Extruded")

// "ƒZƒbƒeƒCƒTƒCƒeƒCƒIƒ“" ("Min Temp")

// "ƒZƒbƒeƒCƒTƒCƒRƒEƒIƒ“" ("Max Temp")

// "ƒfƒ“ƒQƒ“ƒVƒ…ƒxƒc" ("Power Supply")

// "ƒfƒ“ƒQƒ“" ("Power Supply")

// "ƒ‚پ[ƒ^پ[ƒNƒhƒEƒٹƒ‡ƒN" ("Drive Strength")

// "DACƒVƒ…ƒcƒٹƒ‡ƒN %" ("Driver %")

// "DACƒVƒ…ƒcƒٹƒ‡ƒN" ("Driver %")

// "ƒپƒ‚ƒٹƒwƒJƒNƒmƒE" ("DAC EEPROM Write")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒRƒEƒJƒ“" ("CHANGE FILAMENT")

// "ƒhƒEƒTƒ’ƒZƒ“ƒ^ƒNƒVƒeƒNƒ_ƒTƒC" ("CHANGE OPTIONS:")

// "ƒTƒ‰ƒjƒIƒVƒ_ƒX" ("Extrude more")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒTƒCƒJƒC" ("Resume print")

// "ƒRƒEƒJƒ“ƒ’ƒJƒCƒVƒVƒ}ƒX" ("Wait for start")

// "ƒVƒoƒ‰ƒNƒIƒ}ƒ`ƒNƒ_ƒTƒC" ("of the filament")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒkƒLƒ_ƒVƒ`ƒ…ƒE" ("Wait for")

// "ƒVƒoƒ‰ƒNƒIƒ}ƒ`ƒNƒ_ƒTƒC" ("filament unload")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒ’ƒ\ƒEƒjƒ…ƒEƒV," ("Insert filament")

// "ƒNƒٹƒbƒNƒXƒ‹ƒgƒ]ƒbƒRƒEƒVƒ}ƒX" ("and press button")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒ\ƒEƒeƒ“ƒ`ƒ…ƒE" ("Wait for")

// "ƒVƒoƒ‰ƒNƒIƒ}ƒ`ƒNƒ_ƒTƒC" ("filament load")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒIƒVƒ_ƒVƒ`ƒ…ƒE" ("Wait for")

// "ƒVƒoƒ‰ƒNƒIƒ}ƒ`ƒNƒ_ƒTƒC" ("filament extrude")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒ’ƒTƒCƒJƒCƒVƒ}ƒX" ("Wait for print")

// "ƒVƒoƒ‰ƒNƒIƒ}ƒ`ƒNƒ_ƒTƒC" ("to resume")

// "ƒRƒEƒJƒ“ƒ’ƒJƒCƒVƒVƒ}ƒX" ("Please wait...")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒkƒLƒ_ƒVƒ`ƒ…ƒE" ("Ejecting...")

// "ƒ\ƒEƒjƒ…ƒEƒV,ƒNƒٹƒbƒNƒVƒeƒNƒ_ƒTƒC" ("Insert and Click")

// "ƒ\ƒEƒjƒ…ƒEƒV,ƒNƒٹƒbƒNƒZƒˆ" ("Insert and Click")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒ\ƒEƒeƒ“ƒ`ƒ…ƒE" ("Loading...")

// "ƒtƒBƒ‰ƒپƒ“ƒgƒIƒVƒ_ƒVƒ`ƒ…ƒE" ("Extruding...")

// "ƒvƒٹƒ“ƒgƒ’ƒTƒCƒJƒCƒVƒ}ƒX" ("Resuming...")

----------------------------------------------------