|

ژں‚حƒpپ[ƒX‚إ‚و‚Œ©‚©‚¯‚é“ٌژںŒ³‚جژتگ^‚ة3Dƒ‚ƒfƒ‹‚ًچ‡گ¬‚·‚éƒpƒ^پ[ƒ“پB

ƒ‚ƒfƒٹƒ“ƒO’†پH

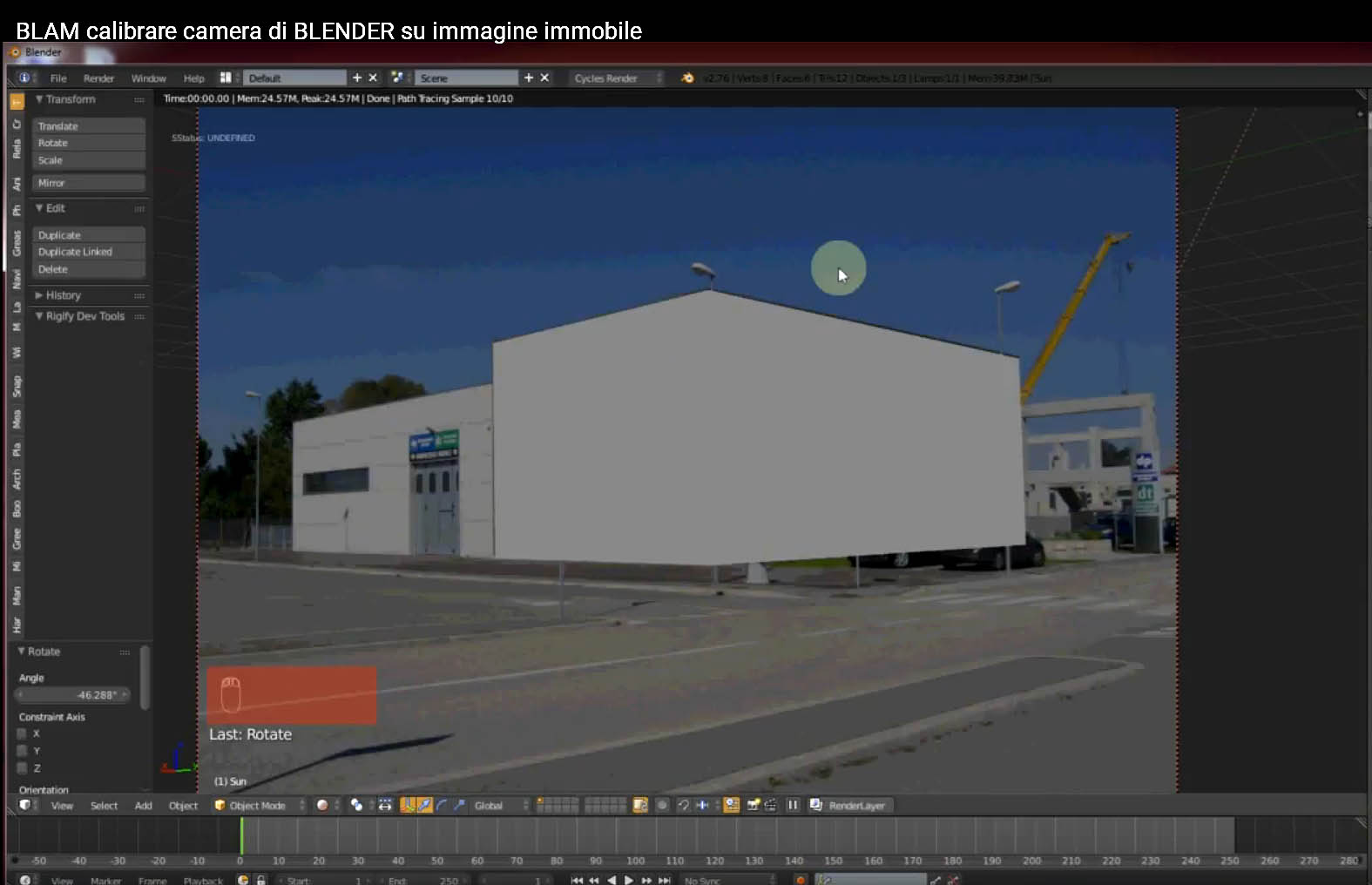

ƒ‚ƒfƒٹƒ“ƒOپAƒŒƒ“ƒ_ƒٹƒ“ƒO‚ھڈI‚ي‚ء‚½ٹ®گ¬—\‘zگ}

ڈˆ—‚حپuBlenderپv‚ج’†‚إپA"Blam"‚ئ‚¢‚¤Addon‚ھژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

"ژہژتگ^‚ةپuSketchUpپv‚إچىگ¬‚µ‚½ƒ‚ƒfƒ‹‚ً”z’u‚µپAٹ®گ¬—\‘zگ}‚جژdڈم‚°‚حپuBlenderپv‚ًژg‚ء‚ؤ•پ’ت‚ة‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚وپI"‚ئŒ¾‚¤•û‚à‘½‚¢‚ئژv‚¤‚ھپA"Blam"‚ًژg‚ء‚½ڈêچ‡‚ح“à—e‚ھˆظ‚ب‚ء‚ؤ‚‚éپB

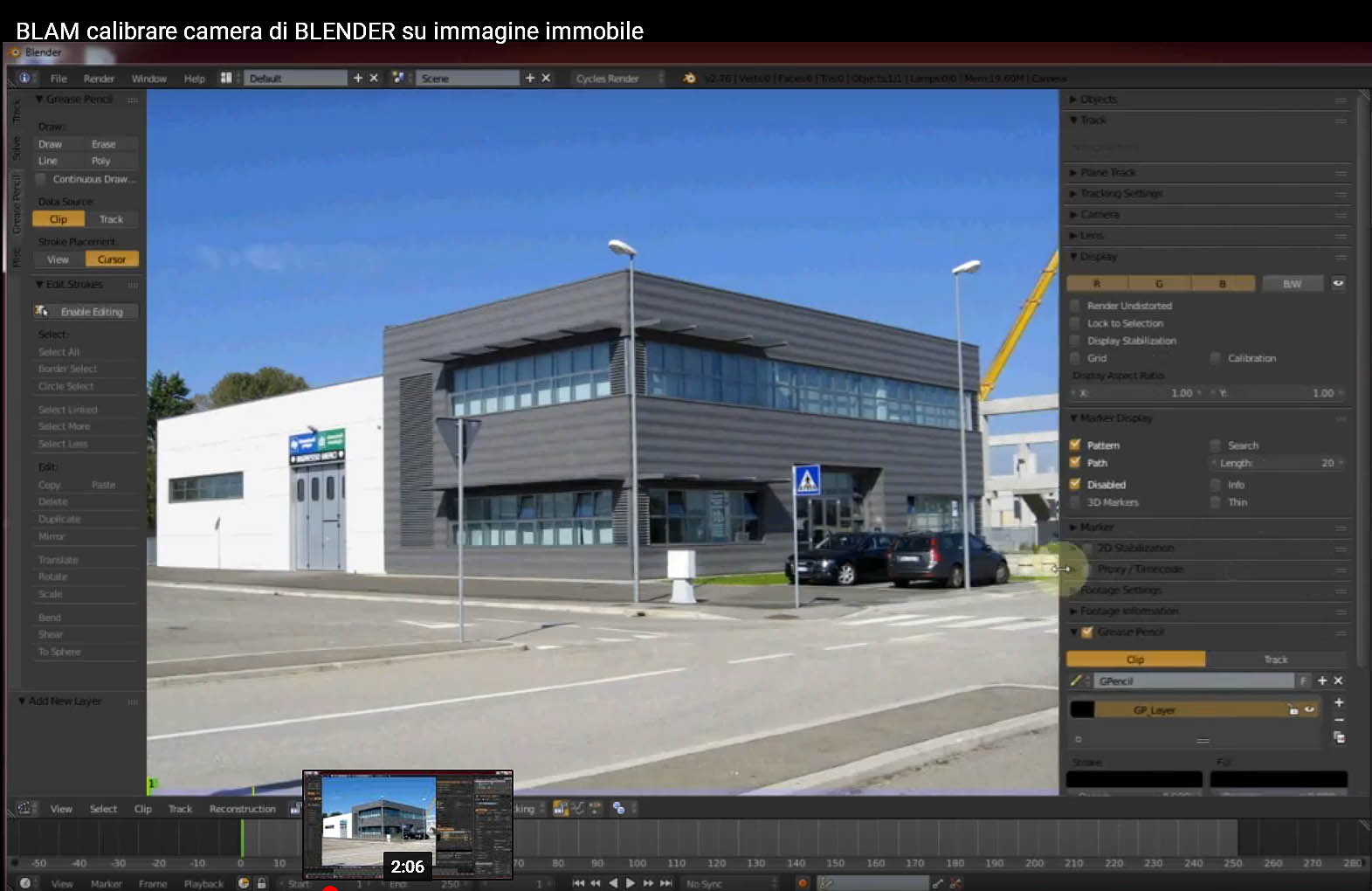

ژں‚حYouTube‚جپuBlam add-onپv‚جڈذ‰î‚إژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é•پ’ت‚ج“ٌژںŒ³ژتگ^‚جˆê•”پB

ƒvƒ‰ƒOƒCƒ“‚إ‚ا‚ج‚و‚¤‚بŒّ‰ت‚ھ“±‚«ڈo‚³‚ê‚é‚©‚ح‰؛‚ج“®‰و‚إٹm”F‚µ‚ؤ‚ظ‚µ‚¢پB

‚à‚ئ‚ھ“ٌژںŒ³‚جژتگ^‚¾‚ئ‚حژv‚¦‚ب‚¢پIپi‚»‚ج‚ـ‚ـŒ©‚é‚ئ3Dƒ‚ƒfƒ‹‚ئŒ©ٹشˆل‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پj

"Blam"ƒvƒ‰ƒOƒCƒ“‚جژg‚¢•û‚ًڈذ‰î‚µ‚½tutorial“®‰و‚ح‘½گ”‘¶چف‚·‚é‚ھپAگ³‚µ‚پA‰œگ[‚ژg‚¢‚±‚ب‚·‚½‚ك‚ة‚حژںپX‚ئŒJ‚èڈo‚³‚ê‚é‰pŒê‚جگà–¾‚ئƒGƒ‰پ[‚ج•ا‚ًڈو‚è‰z‚¦‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB

پEپE‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚àژg‚¢‚½‚¢‹@”\پI

‰½‚ئ‚©‰ًŒˆ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خڈو‚è‰z‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢پBپ@پuPythonپv‚ب‚ç‹Cچ‡‚¢‚ً“ü‚ê‚ؤ“ْ–{Œê”إnnnپEپEپEپB

|