|

پuSketchyPhysicsپv‚جچؤگ¶ژ‚âپAƒIƒuƒWƒFƒNƒg‚جˆê•”‚ةگG‚ꂽ‚½ژ‚ب‚اپA‰¹گ؛‚ة‚و‚éƒKƒCƒ_ƒ“ƒX‚ھ—¬‚ê‚é‚ئپA‚و‚èŒّ‰ت“I‚بژ–‚ھ‚ ‚éپB

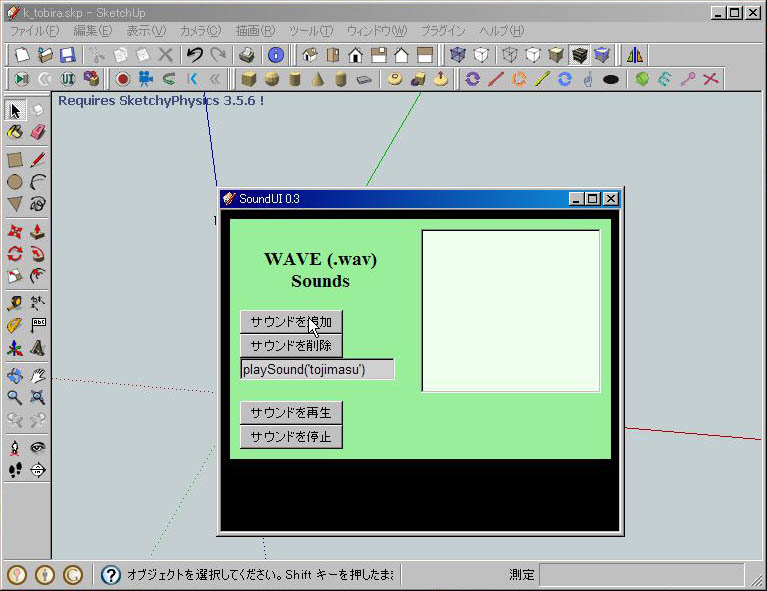

پuSOUNDپv‚جگف’è‚ح•K—v‚ب‰¹‚ً—\‚ك—pˆسپiwavپj‚µپAŒؤ‚رڈo‚·‚¾‚¯‚جٹب’P‚ب‚à‚جپB

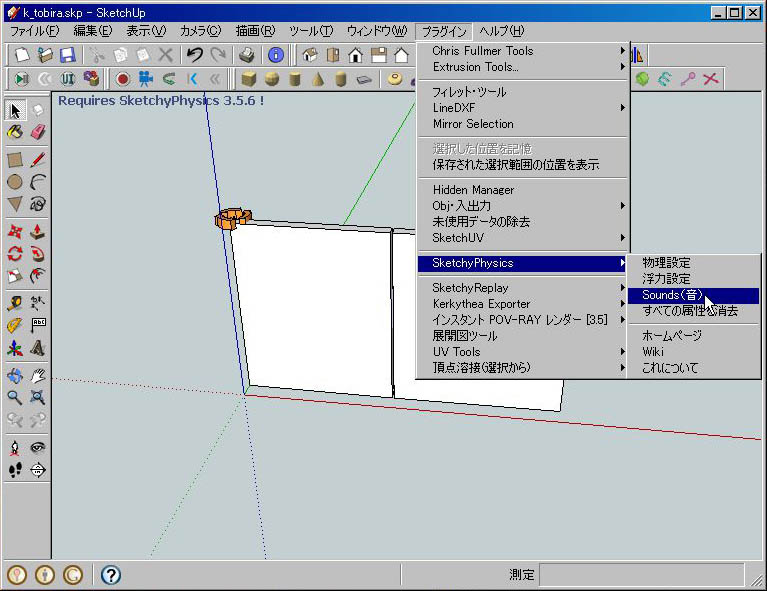

‰و‘œ‚جƒپƒjƒ…پ[‚ح“ْ–{Œê‰»‚µ‚½‚à‚ج‚¾‚ھپA•Wڈ€‚إ‚ح‰pŒê‚إ•\ژ¦‚³‚ê‚éپB

•\ژ¦‚³‚ꂽƒ_ƒCƒAƒچƒO‚©‚çپA•K—v‚ب‰¹‚ً’ا‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚«پAپuplaySound('')پv‚ة•\ژ¦‚³‚ꂽƒXƒNƒٹƒvƒg‚جƒRƒsپ[‚ًژو‚èپAƒ\پ[ƒX‚ة“\‚è•t‚¯‚ؤ—ک—p‚·‚éپBپi•K—v‚بگ”‚¾‚¯ŒJ‚è•ش‚·پBپj

‰؛‚ح‚¢‚آ‚à‚ج”à‚جƒIƒuƒWƒFƒNƒg‚¾‚ھپAƒtƒٹپ[‚جپuSofTalkپv‚إ‰¹گ؛‚ًک^‰¹‚µپAƒIƒuƒWƒFƒNƒg‚ةگG‚ê‚é‚ئ‰¹‚ھڈo‚é‚و‚¤‚ةگف’肵‚ؤ‚ف‚½پB

پ¦ژ©‘î‚ة‚ ‚éپAƒVƒ“ƒOƒ‹ƒRƒAپi1.7Gپj‚جŒأ‚¢ƒpƒ\ƒRƒ“‚إ‚حپA‰¹گ؛‚ئŒ¾‚¤‚و‚èپAژG‰¹‚ة‹ك‚•·‚±‚¦‚éپB

“Y•tƒtƒ@ƒCƒ‹‚جƒ\پ[ƒX

پ،”à‚جƒIƒuƒWƒFƒNƒg‚ة‹Lڈq‚µ‚½ƒXƒNƒٹƒvƒg

playSound('click')

onclick{

if getVar("tobira01")==0.0

stopAllSounds

playSound('akimasu')

setVar("tobira01",1.0)

else

setVar("tobira01",0.0)

stopAllSounds

playSound('tojimasu')

end

}

onend{

playSound('send')

}

‚ـ‚¾”گ؛‚جڈI—¹‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢ƒTƒEƒ“ƒh‚ًƒNƒٹƒA‚µ‚ؤژں‚ج”گ؛‚ةˆع‚éڈêچ‡

topAllSounds #پ@”گ؛‚·‚é‘O‚ةپAƒTƒEƒ“ƒh‚ًƒNƒٹƒA

playSound('sample')پ@#پ@”گ؛

‚جڈ‡‚إپAƒXƒNƒٹƒvƒg‚ً‹Lڈq

ˆêچs‚¾‚¯‚جپAٹب’P‚بپuSOUNDپvگف’è‚حŒم“ْپB

“Y•tƒtƒ@ƒCƒ‹

|