|

پuDELFTshipپv•زڈWژ‚جƒRƒ“ƒeƒLƒXƒgƒپƒjƒ…پ[‚ة‚آ‚¢‚ؤ

پyƒrƒ…پ[‚جچ\گ¬پz

ƒfƒtƒHƒ‹ƒg‚ج‚ـ‚ـ‚جƒEƒBƒ“ƒhƒEچ\گ¬‚حپAچ¶ڈم‚ھƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒuƒrƒ…پ[‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA•زڈW‚ً“®“IپAژ‹ٹo“I‚ةٹm”F‚µ‚ب‚ھ‚çچى‹ئ‚·‚éژ–‚ھ‚إ‚«پAژg—p•p“x‚جچإ‚àچ‚‚¢ƒrƒ…پ[‚ة‚ب‚é‚ئژv‚ي‚ê‚éپB

‘¼‚ةپA

پ،پ@‘¤–ت‚ً•\ژ¦‚µ‚½پAپuƒvƒچƒtƒBپ[ƒ‹ƒrƒ…پ[پv

پ،پ@•½–ت‚ً•\ژ¦‚µ‚½پAپuƒvƒ‰ƒ“ƒrƒ…پ[پv

پ،پ@ƒrƒ…پ[’†‰›‚ًپAگ‚’¼“ٌ•ھٹ„‚µپA‘D‚ج‘OŒم‚ً“¯ژ‚ة•\ژ¦‚µ‚½پuƒ{ƒfƒBƒvƒ‰ƒ“ƒrƒ…پ[پv

‚جژO–ت‚ئچ‡‚ي‚¹پAژl–ت‚إچ\گ¬‚³‚ê‚éپB

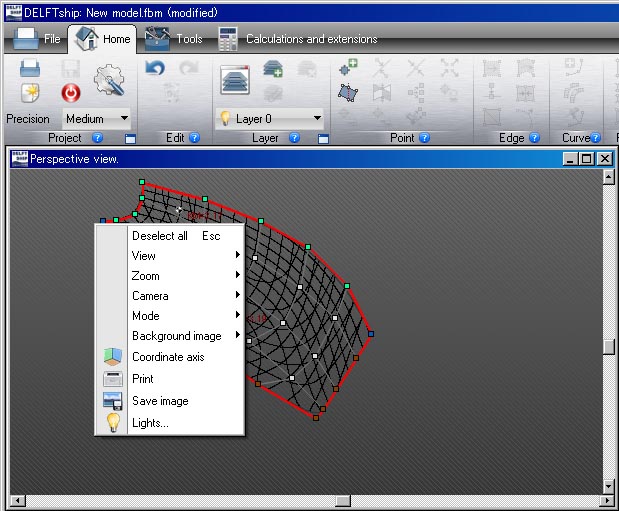

‰و–تچ¶ڈم‚جƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒuƒrƒ…پ[‚إپAƒRƒ“ƒeƒLƒXƒgƒپƒjƒ…پ[‚ًŒؤ‚رڈo‚µ‚½‰و‘œپB

پyƒRƒ“ƒeƒLƒXƒgƒپƒjƒ…پ[پz

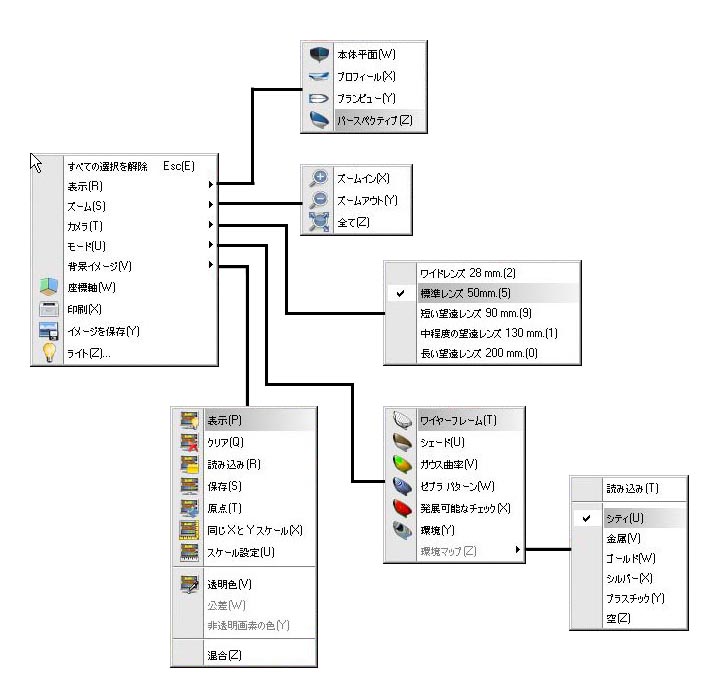

‰؛‚ج‰و‘œ‚حپAپuƒRƒ“ƒeƒLƒXƒgƒپƒjƒ…پ[پv‚جƒcƒٹپ[چ\‘¢‚ً“ْ–{Œê‚إژ¦‚µ‚½‚à‚جپB

‚¢‚؟‚¢‚؟ڈم‚جپuƒzپ[ƒ€پvƒپƒjƒ…پ[‚©‚ç•\ژ¦‚جگط‚è‘ض‚¦‚ً‘I‘ً‚µ‚ب‚‚ؤ‚àپAچى‹ئ’†‚ج‰و–ت“à‚إ‰EƒNƒٹƒbƒN‚·‚éژ–‚ة‚و‚èپA—lپX‚ب‰و‘œƒ‚پ[ƒh‚ً‘f‘پ‚•\ژ¦‚µگط‚è‘ض‚¦‚éژ–‚ھ‚إ‚«‚éپB

ƒپƒjƒ…پ[چ\گ¬‚à‚و‚چl‚¦‚ç‚êپAگ®—‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

‚ـ‚½پA‰EƒNƒٹƒbƒN‚ج’·‰ں‚µ+ƒhƒ‰ƒbƒO‚إپA•\ژ¦‚µ‚½گ}–ت‚جˆع“®‚ھ‚إ‚«‚éپB

ƒپƒjƒ…پ[‚ج”z’u‚à‚و‚گ®—‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é

پ،پuƒJƒپƒ‰پv‚ھ—ک—p‚إ‚«‚é‚ج‚حپA

پuƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒuƒrƒ…پ[پv‚جژپB

پ،پuٹآ‹«ƒ}ƒbƒv(Z)پv‚ھ—ک—p‚إ‚«‚é‚ج‚حپA

پuƒ‚پ[ƒh(U)پv‚جچ€–ع‚ھپAپuٹآ‹«(Y)پv‚ج•\ژ¦ƒ‚پ[ƒh‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éژپB

پ،SketchUp‚إژg‚¤پAپuƒIپ[ƒrƒbƒgپv‚ةٹY“–‚·‚éƒ}ƒEƒXپEƒZƒ“ƒ^پ[ƒzƒCƒ‹‚ھ—ک—p‚إ‚«‚é‚ج‚حپA‚±‚جپuƒpپ[ƒXƒyƒNƒeƒBƒuƒrƒ…پ[پv‚جژ‚¾‚¯‚إ‚ ‚éپB

ژں‰ٌ‚ة‘±‚پEپEپB

|