|

ˆب‘OپAfacebookپA پuPadŒ¤‹†ژ؛پv‚³‚ٌ‚ج‰ًگà‹Lژ–‚إ’m‚邱‚ئ‚ج‚إ‚«‚½پAڈdگS‚ً‹پ‚ك‚éƒvƒ‰ƒOƒCƒ“پB

https://sketchucation.com/plugin/769-cofg

ƒ\پ[ƒX“à‚ة‹Lڈq‚³‚ꂽگà–¾•¶پiChatGPT–|–َپj‚حˆب‰؛‚ج’ت‚èپB

‚±‚جƒvƒ‰ƒOƒCƒ“‚حپA3DŒ`ڈَ‚جڈdگSپiC of Gپj‚¨‚و‚ر‚»‚ج‘¼‚ج“ءگ«‚ًŒvژZ‚µ‚ـ‚·پB

1‚آ‚جپuƒOƒ‹پ[ƒvپv‚ـ‚½‚حپuƒOƒ‹پ[ƒv‚جƒOƒ‹پ[ƒvپv[*‚ ‚é‚¢‚حپuƒRƒ“ƒ|پ[ƒlƒ“ƒgƒCƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒXپv] ‚ً‘I‘ً‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

‚±‚ê‚ھپuŒ`ڈَپiShapeپjپv‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

[Plugins] ƒTƒuƒپƒjƒ…پ[‚جپwC of G...پx‚©‚çپwFind C of GپiڈdگS‚ً‹پ‚ك‚éپjپx‚ًژہچs‚µ‚ـ‚·پB

پ¦•s“Kگط‚ب‘I‘ً‚ً‚·‚é‚ئƒGƒ‰پ[ƒپƒbƒZپ[ƒW‚ھ•\ژ¦‚³‚ê‚ـ‚·پB

ژں‚ةپAŒ`ڈَ‚جپu–§“xپv‚ئ‚»‚ج’Pˆت‚ً“ü—ح‚µ‚ـ‚·پB

ژg—p‰آ”\‚ب’Pˆت‚حˆب‰؛‚ج’ت‚è‚إ‚·پF

پœkg/m3

پœtonnes/m3

پœg/cm3

پœtons/yd3

پœlbs/ft3

ƒfƒtƒHƒ‹ƒg‚ح 1000پikg/m3پj‚إپA‚±‚ê‚حگ…‚ج–§“x‚إ‚·پB

‚½‚ئ‚¦‚خپuچ»ٹâپv‚جڈêچ‡‚حپu2323, kg/m3پv‚ئ“ü—ح‚µ‚ـ‚·پB

“ü—ح‚³‚ꂽ–§“x‚ئ’Pˆت‚ح‚»‚جƒ‚ƒfƒ‹“à‚إ‹L‰¯‚³‚êپAˆبچ~‚ح•دچX‚³‚ê‚é‚ـ‚إ‚»‚ج‚ـ‚ـژg—p‚³‚ê‚ـ‚·پB

‚ـ‚½پAŒ`ڈَ‚جپuIDپv‚à“ü—ح‚µ‚ـ‚·پi”CˆسپjپBƒfƒtƒHƒ‹ƒg‚إ‚حپA‘I‘ً‚³‚ꂽŒ`ڈَ‚جپu–¼‘Oپv‚ھژg‚ي‚ê‚ـ‚·پi—لپFپuBeam3پvپjپB

”Cˆس‚إ‘¼‚ج–¼‘O‚ة•دچX‚·‚邱‚ئ‚à‰آ”\‚إ‚·پB

–¼‘O‚ج‚ب‚¢ƒOƒ‹پ[ƒv‚جڈêچ‡‚حپAƒfƒtƒHƒ‹ƒg–¼‚حپuGroupپv‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

ƒRƒ“ƒ|پ[ƒlƒ“ƒg‚إپAƒCƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒX‚ة–¼‘O‚ھ•t‚¢‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚حپA’è‹`–¼‚ئƒCƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒX–¼‚ھ‘g‚فچ‡‚ي‚³‚ê‚ـ‚·پi—لپFپuBeam3:GraniteپvپjپB

Œ`ڈَ‚جڈˆ—‚ھژn‚ـ‚è‚ـ‚·پiڈˆ—‚ة‚حڈ‚µژٹش‚ھ‚©‚©‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ج‚إپA‚µ‚خ‚ç‚‚¨‘ز‚؟‚‚¾‚³‚¢پjپB

ڈˆ—‚ھٹ®—¹‚·‚é‚ئپAژw’肵‚½ID‚ج–¼‘O‚ھ•t‚¯‚ç‚ꂽƒIپ[ƒoپ[ƒŒƒC—v‘f‚ھ’ا‰ء‚³‚ê‚ـ‚·پB

‚»‚ج—v‘f‚ة‚حپAگà–¾‚àژ©“®‚إ’ا‰ء‚³‚ê‚ـ‚·پB

‚±‚ج—v‘f‚ة‚حپAŒ`ڈَ‚جپuIDپvپu‘جگدپvپu–§“xپvپuڈd—تپv‚ھ•\ژ¦‚³‚ê‚ـ‚·پB

‚³‚ç‚ةپAپuڈdگSپiC of Gپjپv‚ئپu6‚آ‚جژ²•ûŒü‚ج’ف‚è‰؛‚°ƒ|ƒCƒ“ƒgپiSuspension PointsپASPپjپv‚àژ¦‚³‚ê‚ـ‚·پB

پ¦ڈdگSپiC of Gپj‚حŒ`ڈَ‚ج“à•”‚ة”z’u‚³‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢‚½‚كپAپuXگüƒ‚پ[ƒhپv‚إ‚ج•\ژ¦‚ًگ„ڈ§‚µ‚ـ‚·پB

ڈ«—ˆ“I‚ةپuچ‡گ¬پiCompositeپjپvڈˆ—‚ةژg—p‚·‚é—\’è‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚حپAC of G—v‘f‚ج“à—e‚ً•زڈW‚µ‚ب‚¢‚إ‚‚¾‚³‚¢پB

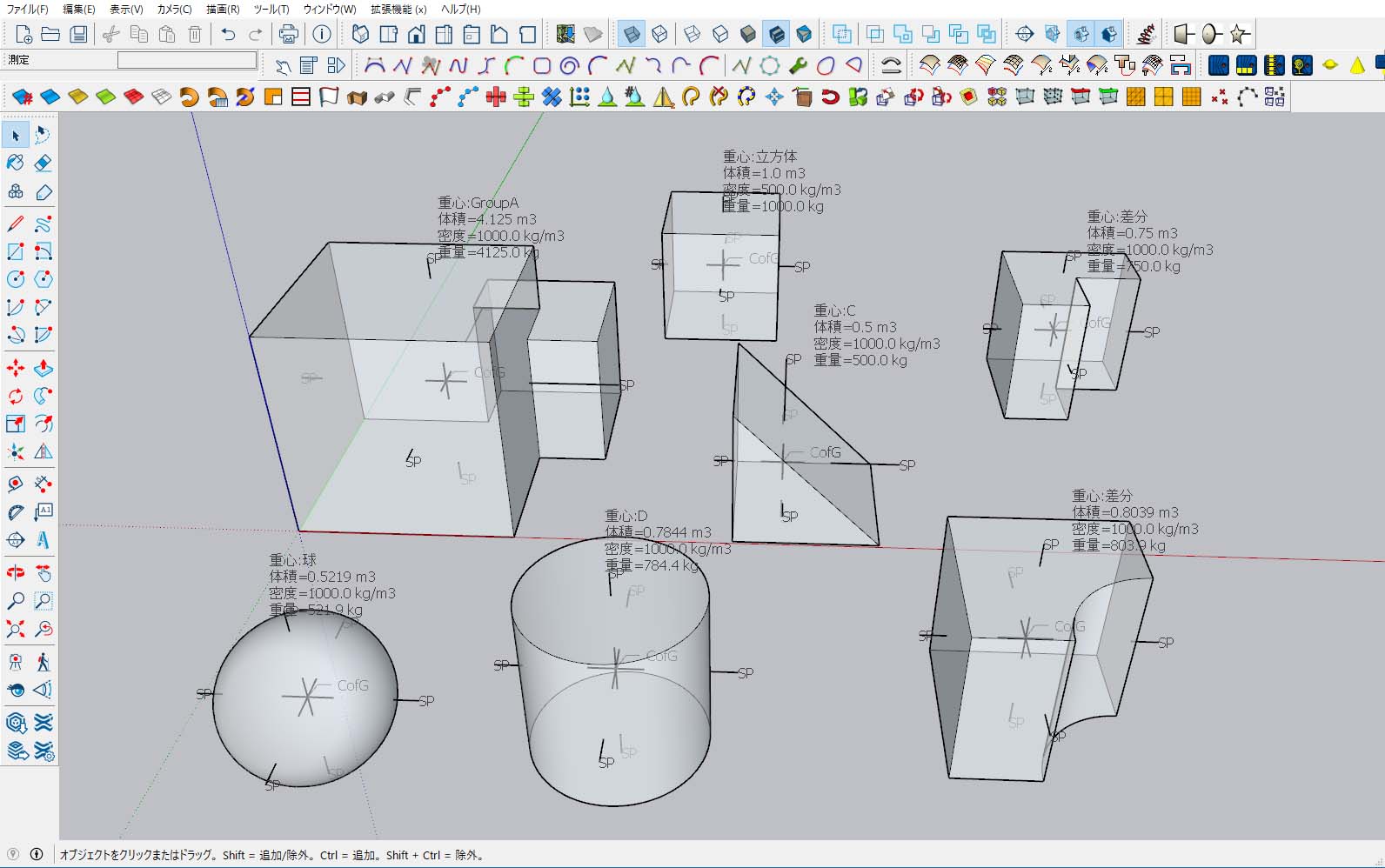

ˆأژZ‚إ‚«‚é’ِ“x‚ج’Pڈƒ‚ب3Dƒ‚ƒfƒ‹‚ً‚¢‚‚آ‚©چىگ¬‚µپAڈdگS‚ً‹پ‚ك‚ؤ‚ف‚½پB

پiƒfƒtƒHƒ‹ƒg’l‚ج‚ـ‚ـ‚ب‚ج‚إپAگ…‚ج”نڈd‚إژZڈo‚³‚ê‚éپj

SP‚ج•\ژ¦‚حپA’ف‚è‰؛‚°ƒ|ƒCƒ“ƒg

Hچ|‚¾‚ئ‚ا‚¤‚ب‚é?

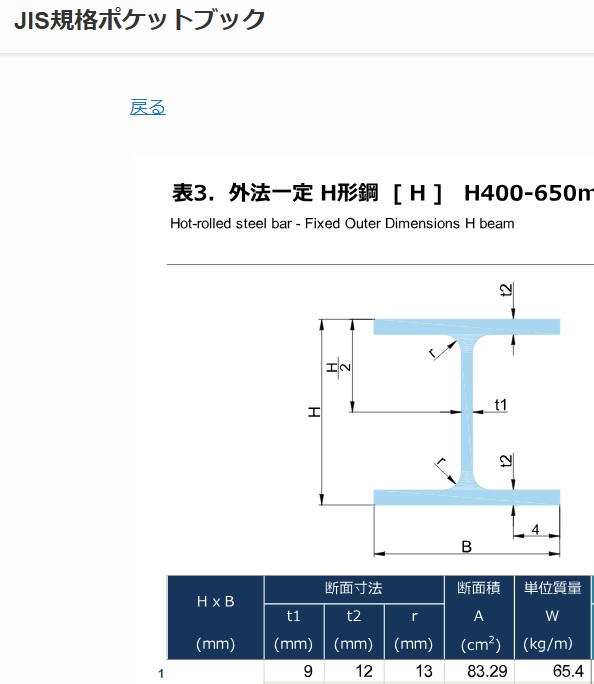

ƒlƒbƒgڈم‚جپA Hچ|‚ج‹Kٹi•\‚©‚çپAƒTƒ“ƒvƒ‹‚إ•`‚گ}–ت‹Kٹi‚ًŒˆ’èپBپi‰؛گ}پj

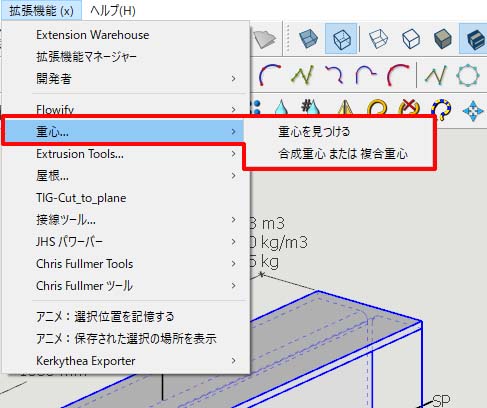

SketchUp‚إ•\ژ¦‚³‚ê‚éپACofGravity‚جƒپƒjƒ…پ[چ€–عپiƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚ح‰pŒê‚ج‚فپj

گف’è’l“ü—حƒ_ƒCƒAƒچƒO

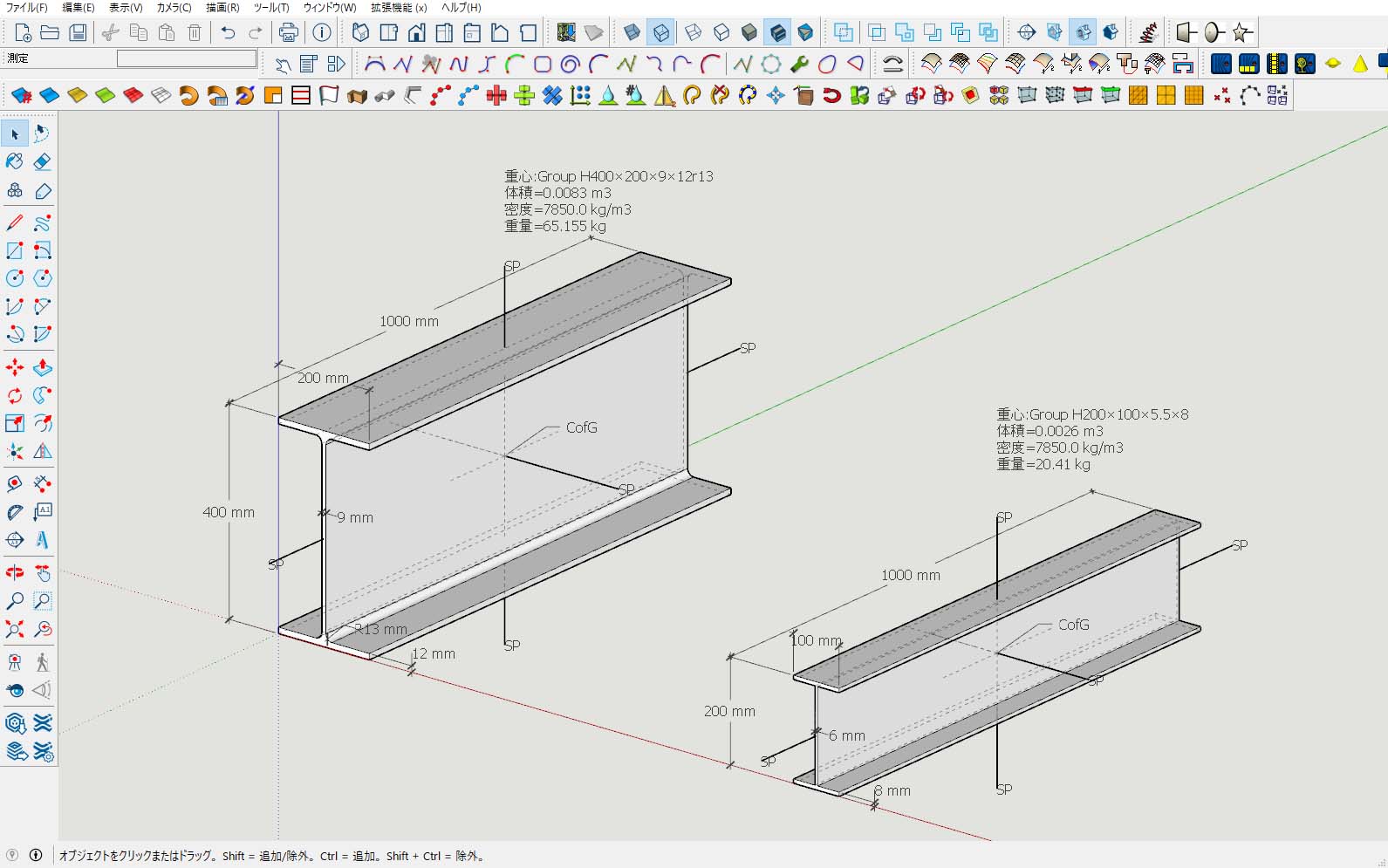

2–‡‚جHچ|ƒTƒ“ƒvƒ‹گ}–ت‚©‚çپAڈd—تپA‘جگدپAڈdگS‚ً‹پ‚ك‚½Œ‹‰تپB

ƒvƒ‰ƒOƒCƒ“‚ج‘€چى‚حپAƒVƒ“ƒOƒ‹ƒNƒٹƒbƒNپAƒ_ƒuƒ‹ƒNƒٹƒbƒNپAƒgƒٹƒvƒ‹ƒNƒٹƒbƒN‚إ•زڈWƒ‚پ[ƒh‚ھگط‚è‘ض‚ي‚邽‚كپA‘½ڈ‚جƒRƒc‚ھ•K—vپB..‚ھپA‚·‚®ٹµ‚ê‚éپB

‰pŒê‚و‚è“ْ–{Œê‚ًچD‚ـ‚ê‚é‚©‚½‚ج‚½‚ك‚ةپAŒآگl“I“ْ–{Œêƒoپ[ƒWƒ‡ƒ“(CofGravity_jp.rbz)‚ً“Y•t‚µ‚ؤ‚¨‚«‚ـ‚·پB

Œآگl“I‚بٹآ‹«‚ة‚¨‚¢‚ؤپA ƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚àپA“ْ–{Œê”إ‚àپASketchUp8‚إ‚حگ³‚µ‚“®چى‚µ‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پI

Œفٹ·گ«: v8 ˆب‘OپAv2013پAv2014پAv2015پAv2016پAv2017پAv2018پAv2019پAv2020پAv2021/22پAv2023پAv2024پAv2025

‚ئپA‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA–¢ٹm”FپB

پ@

“Y•tƒtƒ@ƒCƒ‹

|